日本トライアスロン物語

※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させる為、若干の脚色を施しています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。

序章3

トライアスロンを最初に見た日本人

ホテルへ帰る道すがら橋本は、つぶやくがごとく心の中で思った。そして直感した。11時間以上も運動をし続ける、この耐久的なスポーツ競技は、きっと世界のアスリートたちから支持されるであろうことを。

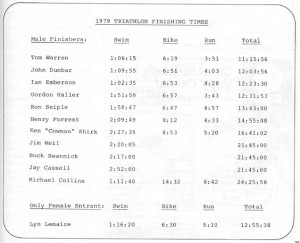

アイアンマン・レースの第2回大会は、地元のスポーツ・クラブ「ノーチラス」が大会スポンサーとなって1979年1月に行われた。優勝はサンディエゴ出身で居酒屋店長のトム・ウォーレン(35歳)、前回優勝のゴードン・ハラーは4位にとどまった。また、今回から女性も参加、26歳のライン・リマイヤーが12時間55分38秒で優勝、ハラーに次いで総合5位に入った。 出場者も完走者も第1回大会と同様、それぞれ15名、12名だった。また、このレースの模様は雑誌「スポーツ・イラストレイテッド」が特別記事として取りあげ、欧米のアスリートたちにトライアスロンの魅力を知らしめたのである。 ところで、この第2回大会の模様を、偶然にも垣間見た日本人がいた。橋本治朗である。現在は『トライアスロン・ジャパン』誌を発行している㈱ランナーズの社長だが、当時は『ランナーズ』誌の発行人を勤めながら『週刊文春』や『アサヒグラフ』など雑誌グラビア写真のフリーカメラマンとして、マラソン大会などスポーツ写真の撮影で国内外を舞台に活躍していた その橋本が家族とともに、旅行でオアフ島を訪ねた時のことである。

「ここから近いから、散歩がてらに行ってみよう」

レストランで夕食を済ました橋本は妻と両親に、3年前の1976年から始まった「ホノルル・マラソン大会」のゴール地点を見に行こうと誘ったのである。そこはカピオラニ公園。現在のホノルル・マラソンのゴールとまったく同じ場所、少し行けばワイキキビーチの渚が待っている。時計は午後7時を回ろうとしていた。周囲はすでに暗闇が迫り、時折、海からの生暖かい風がビューと吹いて、黒々とした椰子の葉を揺らしている。マラソンのゴール地点へとそぞろ歩きでやってきた橋本たち家族は、そこで思わず立ち止まった。なんと! そこに30名余りの人間が群がり、何やらざわめき合っていたからだ。マラソンのゴール地点のように路上には白いラインが引かれ、その頭上に仮設の裸電球が2つ3つ灯されていた。

「ここで何をしているのですか?」

誰に問うというわけでもなく、橋本は聞いた。

「トライアスロンだよ。もうすぐトップが帰ってくる」

「トライアスロン??」

橋本は初めて耳にする言葉に戸惑った。その意味も何もかもが理解できない。よくよく聞いてみたら、水泳と自転車とマラソンの3種目を連続して行うスポーツで、昨年から始めたという。すると、ランニングパンツ一つ、上半身裸のまま、こちらに向かって走ってくる男の姿が暗闇に浮かんだ。

「ピューピュー、トム、トム。グレイト」

「ラブユー、トム! ハリー・カムバック」

群集は、その男に大きな声援を投げかけた。そのうち数人の男女は群集の中から飛び出し、口笛を吹いたり盛んに手招きしながら叫んでいる。おそらく家族や友人たちの応援なのだろう。その一番でフィニッシュラインを越えた選手がトム・ウォーレンであることを、橋本はあとで知った。そしてまた、今日の大会が朝8時に15名の選手でクイーンズ・サーフビーチをスイムスタートして、ここカピオラニ公園でフィニッシュすることもわかった。 ウォーレンがフィニッシュしてからしばらくの間、橋本は群集とともに闇の中から現われるアスリートの姿を眺めていた。その中には一人だけ、女性アスリートの姿もあった。その名もライン・リマイヤー。ほぼ13時間の長い旅路だったが、彼女は、にっこり笑ってフィニッシュラインを踏むと、友達の差し出すコークを一気に飲み干した。

「すごい! なんて凄いんだろう」

ホテルへ帰る道すがら橋本は、つぶやくがごとく心の中で思った。そして直感した。11時間以上も運動をし続ける、この耐久的なスポーツ競技は、きっと世界のアスリートたちから支持されるであろうことを。その直感が、橋本を来年1月の第3回大会の撮影取材へと駆り立てたのだ。

※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させるため、若干の脚色をほどこしています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。

<トライアスロン談義>興奮と緊張に満ちた深い充足感が得られるアイアンマン・ウイ-ク 【本田ジェロ】

アイアンマンなる競技があることを知ったとき、自身で参加してみたいと即座に思った。集団より個人が好きな自分に格好のスポーツであることに、強い魅力を感じた。少なくとも競技の間中、自然の力と自身の肉体や精神以外には、自分を束縛するものは何もない。当時、社会生活を営むための規則や精神的圧迫に対し、無闇に反発できるほど若かったこともある。 その後、取材で初めてアイアンマン・ハワイへ行った。1984年10月、デイブ・スコットがV4を飾った第8回大会の時だ。思い出すのは、レ-スや選手のことよりも自分自身のことばかりである。射るような暑さのために頭が痛くなったり、オ-プンカ-を運転しながら断続的に襲ってくる睡魔と格闘している自分がいた。フロントガラスの前に貼った「プレス」と書いた紙が風に飛ばされ、溶岩の黒い塊の中を探し回った。初めて経験するそれらすべてのことが、その当時、自分の送っていた退屈な日常とはかけ離れた、緊張と不安の綯い交ぜ(ないまぜ)になった奇妙な精神の高まりを醸し出していた。

それにしても、アイアンマン・ハワイの舞台は、いつも変わらない。焼けつくような暑さと、黒い溶岩の塊と、青い空と、コナウインドウ。それら天地のすべてが、競技に参加する選手たちに最高のパフォ-マンスを要求する。レ-ス当日における競技者のコンディションに関わらず、自己の能力を最大限に発揮できた者だけが、退屈な日常とは正反対にある興満ちた深い充足感を得ることができるのだ。

コナでのアイアンマン・ウイ-クの1週間は、まさしく空と、海と、町と、トライアスリ-トが一体化する。また「やればできる」という言葉の意味が、競技者と観戦者に等しく実感できる場所である。

【Jero Honda プロフィール】

1950年福岡県生まれ。1984年より2001年まで毎年アイアンマン・ハワイを取材。その間アイアンマン・ジャパン イン レイクビワ、ITU World Cup、フランスアイアンツア-、ITUシドニ-オリンピック2000などのオフィシャル・フォトグラファ-を経験。宮古島トライアスロン大会を3回出場し、2回完走したトライアスリートでもある。