日本トライアスロン物語

※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させる為、若干の脚色を施しています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。

火神の巻 第5章その8

島の人々の声援に感謝

コースの沿道で郷土芸能の「クイチャー」を踊ったり獅子舞を舞ったり、法螺貝を鳴らしたり、「ワイドーワイド」の声援を送ったり、或いはエイド・ステーションで慣れない手付きながらバナナやお握り、水分等を手渡しする島の人々の熱い声援に、選手達は皆、感動と満足を味わいながらペダルを回すのだった。

正面に来間島を望む東急リゾート前の与那覇前浜ビーチから泳ぎ出した241名の選手達は、互いにぶつかり合いながら、時には左手からの潮流に押し流されながらも、限りなく透明な海中の美しさと、海面に閃く波の音に酔いしれながら、2個所の折り返し点を経由する3Kmのスイムに挑んだ。

スイムがスタートとして15分頃には先頭を泳ぐ選手達の顔触れが定まり、沖縄海兵隊に所属するアメリカの選手、ステファン・チューニー(35歳)が先頭を牽いていた。次いで数メートル離れた位置で、優勝候補の一角と目される梅澤智久(22歳)が遅れまいと、単独2位を確保している。梅澤は埼玉でスイミング・コーチを務める等、水泳を得意としているだけに、さすが力量に相応しい力強いストロークで波を掻き分けていた。

梅澤から30mほど遅れた位置には、優勝候補ナンバーワンの中山俊行(22歳)ほか4名の選手達が続く。そんなスイム・レースを生中継するNHKの衛星放送には、ゲストとしてドーバー海峡横断を日本人として初めて成し遂げ、自らもトライアスロンに挑戦した経験を持つ大貫映子(てるこ)と、複合耐久種目全国連絡協議会専門委員の猪川三千生が招かれ、レースの流れや選手の紹介などトライアスロンに纏わるあれこれを解説していた。

スイムのスタートが切られて47分後、終始トップを泳ぎ続けたチューニーと2位の梅澤が共にゴール、次いで約2分遅れで脇 寛(26歳)が第3位で上がった。脇は三重県四日市の出身で、水泳の実業団大会400m自由形で8位の成績を持つスイマーである。優勝候補の中山は、4位の樋口稔浩(24歳)の後、スティーブン・マーチン(32歳)、ジョン・ロッコ(20歳)ら外国勢と共に6番手で上がった。トップとの差は時間にして丁度3分、次のバイクで挽回できる位置だった。

<写真>スイムで溺れる者も出た

その後、続々とゴールする選手達を地元のボランティア500名余が、拍手をもって前浜ビーチや東急リゾート内に設置されたトランジション・エリアで迎える。トライアスロンのスイム・ゴールでよく見られる賑やかな景観が繰り広げられた。

しかし、心配されたスイムの事故が発生、大会役員及びボランティアは懸命な対応に追われる。競技が開始されてから30分も経たないうちに、コース途中で溺れた選手がライフガードらによって救助され、それからというものリタイアした選手が次々と医療テントへ運び込まれた。スイムの関門はスタートしてから1時間半の9時30分、この間、不慣れな海での水泳で海水を何度も呑んだり、水中バトルや低い海水温の影響で溺れてしまったのだ。

代議士がトライアスロンに挑戦するとの前評判で注目されたゼッケン11番の小杉 隆(49歳)は,何とか完泳したものの長時間のスイムの所為か、海から上がったトランジション・エリアのテントの中で、しばらく全身の震えが止まらず蹲っていたという。結局、スイム・レースで溺れた者、制限時間に間に合わなかった者、或いはゴールしたけれど次のバイク・レースを棄権した者等、失格者は13名に達し、このうち6名は救急車で運ばれた。こうした事態に医療班はもちろん、役員ボランティア達は救急車のサイレンが鳴り響く度に、異常な緊張を強いられた。

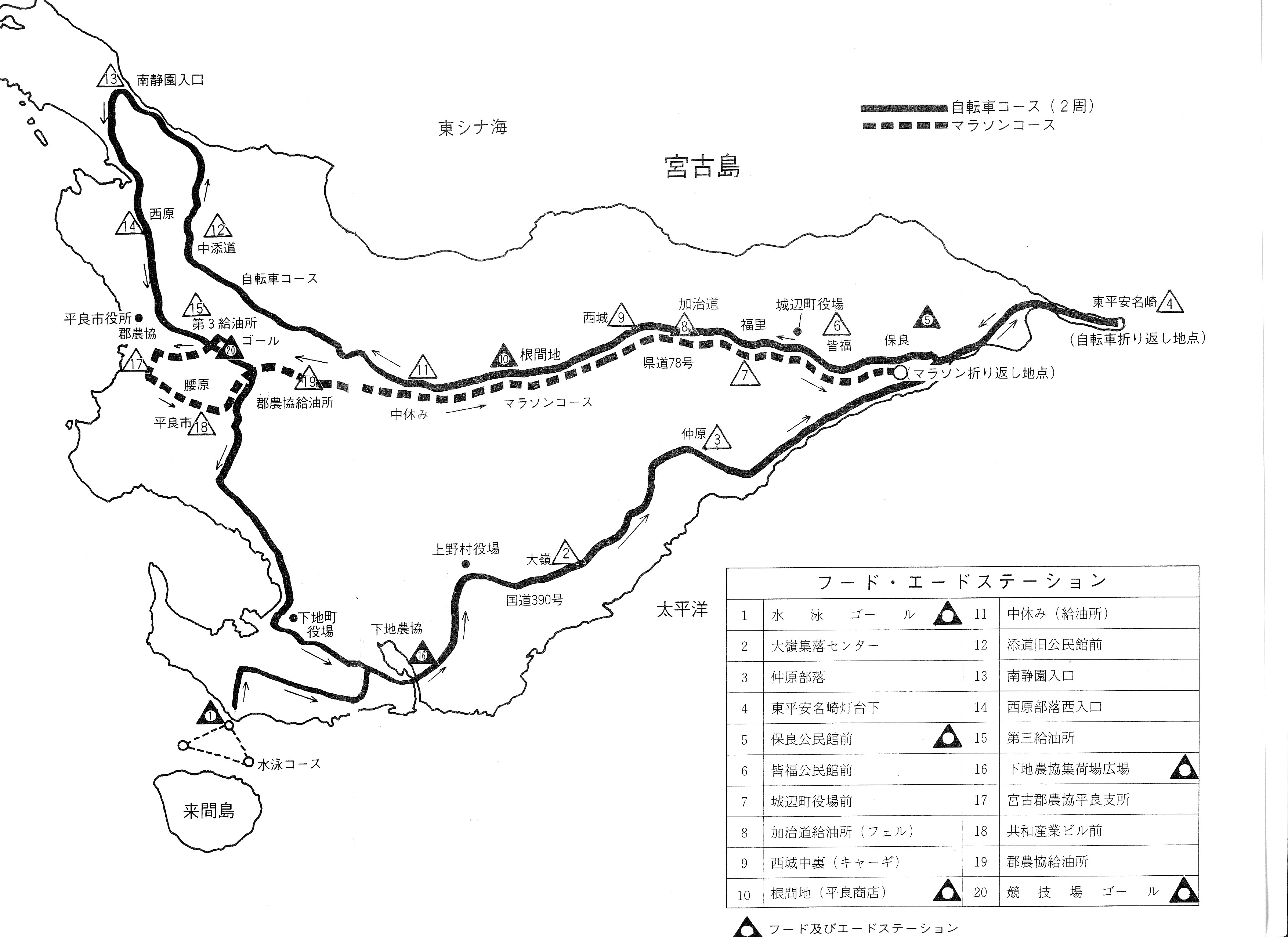

<写真>大会コース図

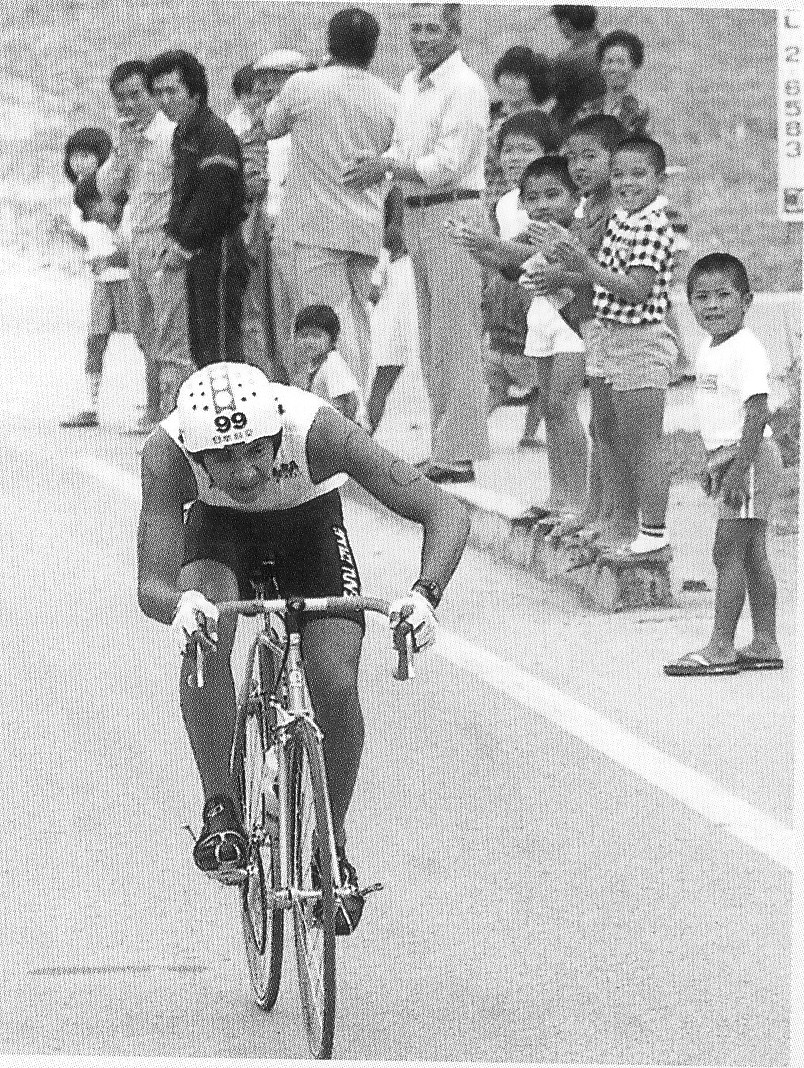

午前10時、再びNHKの衛星放送が始まり、テレビ・カメラはバイクでトップを走る梅澤を、オートバイと空を飛ぶヘリコプターの両方から捕らえていた。バイク・スタートから80Km付近の映像では、すでに梅澤はチューニーを抜き去り、単独トップでバイク・コース2周回目に入っていたのである。

だが、梅澤は疲れていた。懸命にペダルを回すもののスピードはいまひとつ上がらず、時折、オレンジ色のバイクがふらついた。その梅澤を5分遅れで中山が迫っている。

「少しでも中山君との差をつけて、最後まで逃げ切りたい」

きっと梅澤は、そんな思いで必死にペダルを漕ぎ続けたに違いない。大学生時代は中山と同じ自転車競技部で鍛えてきたが、中山には一歩、及ばないことを自ら承知している。「だから得意のスイムで、できる限り中山との差をつけて、さらにバイクも互角で勝負し、最後の最後まで逃げ切ろう」という思いが、必要以上に力みを生んでしまったようだ。疲れは見る見るうちに梅澤の身体を襲い、トップを牽く意欲を失わせていた。

<写真>東平安名崎を望むバイク・コースと美しい東平安名崎の海

1983年の第3回皆生トライアスロン大会では中山を退けて総合優勝を飾り、我が国トライアスロン界に名乗りを挙げた梅澤は、その年のアイアンマン・ハワイでは中山に続く日本人第3位となった。すなわち83年が、我が国トライアスロン界において若きエリート選手が登場した年であり、その代表選手として同年齢の梅澤と中山が雌雄を決する戦いを繰り広げたのだ。

その2年後の宮古島で、スイムで中山より先行しバイク・コースをひた走る梅澤の気合と、それを追う中山の気迫は並々ならぬものがあったに違いない。しかし、この2人のトップ争いは、ついに2周回目の東平安名崎の折り返し手前で中山がへばっている梅澤を追い抜き、そのまま独走態勢を築いたのである。

<写真>力走する中山選手

宮古島は朝方、雲に覆われ、北よりの風が吹いて寒かったが、梅澤と中山がデッドヒートしていた頃には陽も出始め、気温も30℃へと上昇していた。4月とはいえ南の島の宮古島トライアスロンは暑さとの戦いでもあるが、そんな厳しいバイク・レースが選手達に強いられるコンディションとなった。

しかし、バイク・コースの沿道で郷土芸能の「クイチャー」を踊ったり、獅子舞を舞ったり、法螺貝を鳴らしたり、「ワイドーワイド」の声援を送ったり、或いはエイド・ステーションで慣れない手付きながら水分やお握り、バナナ等を手渡しする島の人々の熱い声援に、選手達は皆、感動と満足を味わいながらペダルを回すのだった。

<写真>住民の熱い声援に選手達は喜んだ

宮古島をほぼ2周回する136Kmのバイク・レースは、結局、中山が4時間52分で1位、次いで梅澤、3位に高校体育教師の飯島健二郎(25歳)、以下、自転車競技出身でトライアスロン初挑戦の城本徳満(31歳)、法政大学の学生で3月のミニ大会を制した山本光宏(21歳)、郵便局勤務の山下光富(27歳)と続いた。いずれも、この当時の日本を代表するトップ・トライアスリート達である。

梅澤はバイクまで健闘したものの脱水症状が激しく、救急テントで点滴を受けた状態でリタイアした。1980年代後半の我が国トライアスロン界において活躍した梅澤は、口数も少なく多くを語らない物静かな男だったが、その分、胸の内はいつも激しく燃える闘志を内に秘めた選手だった。今や故人となった梅澤選手の健闘を偲ぶばかりである。

<写真>今は亡き梅澤選手(写真右から梅澤、村上純子、篠田昌也、宮塚英也の各選手。1988年4月、ゴールドコーストにて撮影)

《次回予告》

引き続き宮古島大会のラン・レースの模様とトップ選手達の活躍振りを紹介すると共に、<トライアスロン談義>では競技運営委員会にあって記録部長を務めた池村盛良氏の苦心談を掲載します。

※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させる為、若干の脚色を施しています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名は総て敬称を省略しています。

<トライアスロン談義>

「ハラハラ、ドキドキ」の一日だった

長濱 博文

トライアスロン大会を開催する話が取り沙汰されていた1984年夏、平良市役所職員の私が、よもやトライアスロン大会に関わることはあるまいと思っていました。しかし、当時の私が陸上・中長距離選手のクラブ「宮古長距離同好会」の会長として島の中長距離競技の育成・強化に携わっていく立場だったからでしょう。トライアスロン大会開催の為の実行委員会の結成総会が開かれた11月27日に、大会事務局員として宮古広域市町村圏協議会へ出向することになったのです。

事務局においては、大会の競技運営を担当する班長としての役割を任ぜられ、3種目の競技のあり方や運営方法、或いは競技を安全に行う為のマニュアル作りや講習会の開催等に奔走しました。とにかく、私だけでなく実行委員会の誰もがトライアスロンのことは初めてなので、どのようにして行うか? 全く解らず、総て一からの作業でしたし、第一「やる」と決めてから開催日までわずかな日数しか残されていません。

大会競技役員の配置を始め競技ルールの細則、各種目ごとの安全対策や運営マニュアルについて何度も何度も検討を行い、片や道路使用許可では警察当局との折衝も役員総出で根気強く続けました。大会要項を作る際にも各スポンサーからの要望がいろいろありましたし、警察からは「冠大会はノー」との指示も受ける等で、仕事は遅々として進みませんでした。それでも年末ギリギリになって警察の許可が下り、大会要項を年内中に発送できた時は、ホッと胸を撫で下ろしました。

その一方、アドバイザーとして来島された複合耐久種目全国連絡協議会の方々からマラソンの競技距離について短縮したい旨の要望が出され、一旦は30Kmとすることで纏まったものの、今度はNHKからクレームが付き、結局は42.195Kmのフルで行うこととなったのです。そんな「ああでもない、こうでもない」の連続で、時として胃が痛む日々が続いたり、夢で魘(うな)されることもありましたが、年を越した85年1月30日の第6回競技運営委員会で最終的な方針が決定された時は、安心の上に“ド”が付くほど精神的に楽になりました。

そして、私も選手として参加した3月のミニ大会を経て、ようやく本番の大会を迎えることが出来ました。ところが、大会当日の朝、NHKが衛星放送を開始しようとした直前、大会本部の電源がオーバーヒートして切れてしまい、最初から「ハラハラ、ドキドキ」のドラマが始まったのです。

「これで全国放映はどうなってしまうのか」

大会の役員達は皆、オロオロするばかりです。本部の放送電源を切ることによって急場を凌いだかと思うと、次は大会役員の弁当が足りないとのことで手配に追われてしまい私本来の業務に就けなかったり、スイム競技が始まって間もなく溺れた選手が次々と医療テントに収容され、今度は救護支援に大わらわとなりました。救急車のサイレンが鳴り響く度に、私の胸の動悸は一気に高まりました。結果的に救急車で運ばれた選手は6名だけでしたが、私には何十人も運ばれたような気が致しました。

「果たして、今日の大会は、どうなってしまうのか。今回限りで終わりかも知れない。来年の開催はないだろう」

鳴りっぱなしのサイレン音を聞きながら、そんなことが頭の中を過ぎりました。でも、医療スタッフの懸命な救護活動により、最後の一人が口から潮水を吐き出した時は、本当に安堵しました。その後、私は最終ゴール地点の陸上競技場との間を大会用のバスで何度か往復しつつ、選手達のサポートや会場内の整理に携わりましたが、スイム競技での疲れがドッと出てしまったのか、バスの中では居眠りをしたり、一時は何もやる気がなくなるほどでした。

そんな「ハラハラ、ドキドキ」の一日がようやく幕を閉じました。でも、トップでゴール・インする中山選手を競技場の観衆が総立ちとなって迎え入れる様子に胸の高鳴る思いをしましたし、最終走者の榊原さんを島の人達が見守るように一緒に走るシーンを見て、改め島民が一丸となって選手達に熱い声援を送り、かつ大会運営を支えてくれたことに、言い知れぬ感動を覚えました。

「やって良かった! 島民の皆さんが一つに纏まり一生懸命やったお陰だ」

私は、大会が無事に終了した充実感に満たされていました。

<写真>長濱博文氏(10年2月、平良市にて撮影)

【長濱 博文氏プロフィール】

1949年、平良市出身。22歳から陸上・中長距離競技を始める。フル・マラソンでは2時間54分のタイムを持つ。1973年、平良市の職員として採用され、宮古島トライアスロン大会の開催が決定された84年11月に大会事務局員として宮古広域市町村圏協議会へ出向。以来、大会事務局の仕事に携わり、第8回大会から第12回大会及び第22回・23回大会まで事務局長として活躍する。また、第13回大会から第19回大会まで宮古体育協会の理事長として競技運営委員会総務部長の役を担当するなど、宮古島トライアスロン大会を23年間に亘って支えてきた。