日本トライアスロン物語

※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させる為、若干の脚色を施しています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。

第1章その7

アイ・シャル・リターン・ネクスト・モーニング

この素晴らしいイベントに対し、時間とエネルギーと能力を与えてくれたすべての人々に、私たちの最高のmahalo=マハロ(感謝の意)を贈る。私たちは1982年に再びあなたたちと共にいることを待ち望み、世界で最も偉大な耐久系イベントの歴史に新たな1ページを記すことを待ち望んでいる

「第4回ノーチラス国際トライアスロン大会は、疑いもなく人間の究極の挑戦であり、1981年は人間の耐久力を見せ付ける世界で最も劇的な年になるだろう。このレースの参加者は、世界から尊敬、賞賛、畏敬の念を受けるのに価するだろう」 (訳;島田青児、以下同)

このコメントは1981年、2月14日(土曜日)にハワイ島カイルア・コナで開催された第4回ハワイ・トライアスロン大会のパンフレットの中に記された大会主催者のメッセージである。

そして、この大会からレース・ディレクターとして登場したのが、過去の大会でボランティアを務めてきたバレリイ・シルクという女性で、彼女を頂点に総勢約900名のボランティアが大会運営に当たった。また、今日のトライアスロンの原型を成す競技ルールも、このとき策定され、バイクのドラフティング禁止条項なども明記された。

さて、第4回大会に出場した8名の日本人の中で最年長の堤 貞一郎(57歳)は、出場選手368名の最終泳者となってスイムをフィニッシュした。それもその筈である。堤は3.84Kmのスイム・コースを、すべてバック・ストローク(背泳)で泳いだのだ。それでなくても1年前はカナヅチだった堤である。バックの方がクロールよりも「浮き易い、息継ぎが楽だ」という理由だけで、地元の熊本市内の室内プールで、わずか半年間、付け刃的に覚えに過ぎない。

だからスイムに一抹の不安があった。そこでスイムキャップとスイムパンツの内側に発泡スチロールを隠し入れ、浮き易いよう細工したのだ。しかも、バックでは進む方向が見えないので、小さな手鏡をスイムパンツと下腹の間に挟み込み、泳ぎながら進行方向を確認しようとしたのである。しかし、その手鏡の効用はある筈もなかった。

号砲が鳴って永谷誠一と共にしんがりから泳ぎ出した堤だが、最初から海の上をジグザク行進、早くも最終泳者を見守るサーフボードの少年を従えた。そして何度もコースから外れ、その都度、係員から注意を受けた。折り返してきたトップの選手とぶつかりもした。あるいは、堤自身が途中、何度かサーフボードに掴まって休もうとすると、係員から「ノー」と声が発せられた。

こうしてほうほうの体で堤がスイムをフィニッシュした時は、スタートから4時間余り経った午前11時を回っていた。疲労困ぱいのうえ、寒さで身体から血の気が失せ、陸に上がってきた時には意識もうろうの状態だった。そこで、日本人女性のボランティア数名からマッサージを受けること約1時間、堤はようやく元気を取り戻し立ち上がった。そして周囲のボランティアや観客に向かって、

「I shall return next morning=明日の朝、戻ってくるよ」

と発し、自転車にまたがったのである。

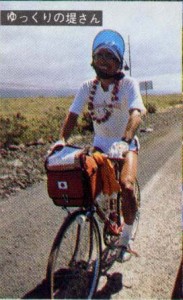

バイク・スタートはお昼過ぎ、それからおよそ12時間かけ180Kmのバイク・コースを時速平均15Kmで走破した。変速付きの実用自転車にフラットバーのハンドル、ドリルで風穴を空けたヘルメットに、指先と踵の両端部分を切り抜き風通しの良い細工をほどこしたスニーカー・シューズ、斜めラインをピンク色で染めたバイク用Tシャツ、バイク出発時に観客からもらったレイを首に掛け、永谷と同じく日の丸の刺繍をほどこしたフロントバックに飲食物を詰め込み、ラジオを聞きながらのんびりゆっくり、サイクリングを楽しんだのだ。

堤が最後のランに出発したのは夜中の12時である。だから、大会主催者から配られた一辺が30Cmの三角形をした蛍光塗料付き夜間反射板を尻部に装着した。そしてメッシュタイプのランシャツ、旧海軍の旭日を描いたランパン、白いキャップには造花を添えて走り出したのである。

とはいえ、実際に走ったのは最初の15Kmほど、あとは暗闇の夜道をトボトボ歩き通したのだ。それというのも、バイクでつくったマメが膨れてしまい、痛くて走れなかったのだ。

そんな堤の姿を見掛けオフィシャルのユニホームを着た若者たちが、堤が歩く周囲をクルマのライトで照らしたり、眠くなってフラフラ歩く堤に話し掛け、ついには左右から肩を抱き抱え、眠気覚ましに歌を歌ってくれた。伴走してくれたクルマの運転台には、助手席に子供を乗せた母親が終始、堤を見守った。

「Please go back your home=どうぞ帰ってください」

堤は何度も「帰ってくれ」と言ったが、母親は聞き入れてくれない。

ランをスタートしてから8時間40分余り、堤はカイルア・コナに戻って来た。午前9時少し前、堤の姿を見たコナの街のクルマが、次々とクラクションを鳴らし始めた。ランナーを出迎え、歓迎しているのだ。

それより6時間余り前の午前2時過ぎ、ゴール地点のピアまであと3kmの地点で堤と擦れ違い、フィニッシュしてから一端、ホテルへ戻った永谷も堤のことが気になり、フィニッシュ地点で待っていた。クラクションを聞きつけ、ゴール周辺には大会役員やボランティア、そしてコナの市民もゾロゾロ集まって来た。

そこへフラフラになった堤の姿が現われた。永谷は堤に駆け寄り肩を抱きかかえた。するとその時、現地の水兵たちが8人乗りカヤックのパドルをいっせいにかざしてトンネルをつくり、ゴールへの花道をつくってくれたのである。現地の最高の栄誉令をもって、彼らは熱狂的に堤を出迎えたのだ。割れんばかりの歓声と拍手の嵐に中で、両サイドから人の波にもまれながら、堤と永谷の2人は一歩一歩、脚を引きずりながらゴールへと向った。

堤のトータルタイムは25時間44分02秒、完走者299名のうち298位のブービーでフィニッシュした。

大会の翌々日、バイク・スタート地点となった「コナ・サーフホテル」で表彰式が行われたが、そこで堤は”サプライズ・プライズ”という”ビックリ賞”を受賞した。すっかり元気を取り戻していた堤は、表彰式の壇上で次のようにスピーチし、聴衆を笑わせたのである。

「I am afraid that the sea level of Pacific Ocean have been declined, because I have drunk a much of water in my swimming.=私がスイムで沢山、海水を飲んだので、太平洋の水位が下がってしまいました」

こうして、日本人8名が参加した第4回ハワイ・トライアスロン大会は幕を閉じた。大会パンフレットのメッセージは、最後に次のように結んでいる。

「この素晴らしいイベントに対し、時間とエネルギーと能力を与えてくれたすべての人々に、私たちの最高のmahalo=マハロ(感謝の意)を贈る。私たちは1982年に再びあなたたちと共にいることを待ち望み、世界で最も偉大な耐久系イベントの歴史に新たな1ページを記すことを待ち望んでいる」

【次号予告】ハワイ・アイアンマン大会をめぐる物語は今回で終わります。そこで次回は、締めくくりとして『日本トライアスロン物語』編集委員会の委員並びにゲストを交え、アイアンマン・ハワイとは何か? アイアンマン・ハワイは日本人に何をもたらしたのか? など、あれこれ好き勝手な話を座談会形式で掲載します。

※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させるため、若干の脚色をほどこしています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。

<トライアスロン談義>「蝶」そして「トライアスロン」への探検と冒険の旅 【西澤 孝】

トライアスリートが水泳、自転車、陸上の3種目を連続して行う競技者ならば、私はトライアスリートではないし、もとよりトライアスロンの愛好者でもない。そんな人間が、なぜトライアスロンに魅せられ、日本人として初めてハワイの大会に挑戦したのか?

ハワイの大会に出場したのは、私が29歳になろうとする時だったが、それまでの私の人生は、世界の蝶を追い求める探検と冒険の旅であった。

少年の頃から長野県にある両親の実家へ行っては、野や山や河でトンボや蛇や魚などを追いかけ回していたのを端に発し、中高校生時代はクラブ活動として生物部へ入部し、毎週のように蝶の採集に出掛けていた。そして大学に入ってからは授業もそっちのけ、海外の未踏地への探検に思いを馳せつつ、旅費を稼ぐためアルバイトに勤しんだ。

青空を背景に力強く天空を羽ばたく蝶。自然が造り出した造形美に、私はすっかり魅せられ、取り付かれてしまったのだ。そして、いつの日か、まだ誰も見たことがない幻の蝶を何がなんでも自分の手で採取して標本箱に飾りたいという強い願望を抱くようになった。その思いが大学1年生の時、叶った。アフガニスタン・ヒンズークシュ山脈の高地(標高3,000~5,000m)へ、初めて海外探検に出掛けたのである。 1971年6月、「昆虫同好会」の先輩2人と共に旅立った。目的は言うまでもない。地球上に生息する3種類の幻の蝶のうち、氷河時代の落し子といわれるアポロチョウの仲間で、そのうち最も美しいとされるアウトクラトールウスバアゲハの採集だ。35年前、ドイツ人の収集家コッチュがアフガニスタン北部で発見したが、産地を秘したまま死んだ。私たちは樹木がほとんどない荒涼としたヒンズークシュ山脈の山中を歩き回り、巨大な毒蜘蛛の恐怖と戦いながら、目指すアウトクラトールの探査に夢中になった。その結果、35年振りの採取に成功し、かつコッチュが死ぬまで明らかにしなかった生息地を2個所、発見したのである。

そんな蝶狂いだった私だが、スポーツはというと、中学や高校のスポーツクラブに所属しなかったものの、陸上競技、柔道、バレーボール、バスケットボールなどを一通りこなした。たとえば陸上では、100mを12秒フラットで走ったし、ジャンプは垂直飛びで1m5cm、立ち幅跳びは3m10cm、100mを逆立ちして歩き、腕立て伏せは連続して300回できた。飛び抜けて優れた運動能力というわけではないが、どちらかというと瞬発系の運動が得意だった。そのうえ、海外探検の訓練のため、自宅の浅草橋から皇居を1周回って戻るランニングも頻繁にやっていたし、20歳の年に北海道の宗谷岬から九州の佐多岬まで日本縦断徒歩旅行を敢行した。しかし、水泳は苦手だった。

とはいえ、20歳台前半は相変わらず蝶を追い求める日々を送っていたわけで、アフガニスタンに次いで1973年~1977年には西イリアン(西ニューギニア)、インドネシア・モルッカス諸島など未踏地へ探検すること9回に及んだ。特に西イリアンへは計6回、単身で踏査し、ニューギニア沿岸諸島の密林もしくは高地だけに生息するという幻の大型蝶トリバネチョウを5種類、日本人として初めて採取に成功した。なかでも1976年の第4回西イリアン・アルファック山脈への探検調査では、1910年以降、見つかっていないというロスチャイルドトリバネチョウの生態写真撮影に世界で初めて成功したほか、高地性ジャノメチョウの新種を発見、「カロラータ」と名付け世界に発表した。

また同じ年の第5回西イリアン中央山脈探検調査では、最も華麗なキメラトリバネチョウを採取網の中に捕らえることができた。白い網の中に、ビロードのような黒地に黄金色と緑の豪華な羽模様がバサバサと音を立てているのを見て、私は喩えようもない感動と満足感が入り乱れ頭の中がクラクラしたのを覚えている。

そして翌年1977年、私が25歳の時、第6回西イリアン中央高地で長期滞在した際、特効薬とされているクロロキンでも効かない熱帯熱マラリアに罹った。帰国後も41~42℃の熱にうなされ、体力、気力は失せ、すっかりやせ細ってしまった。専門医が見つからずに隔離され、おまけに病院をたらい回しされた挙げ句、幸いにも東京大学医科学研究所で新薬を服用することができ、1年半かかって全快した。その時、私は27歳になっていたが、生きがいを失ってしまった私の日常生活は、ただただ空虚感で満たされていた。

しかし体力づくりにと、父親が会員だった晴海のドゥ・スポーツプラザへ通い水泳を習った。そうしてようやく体力の回復が実感できるようになった頃、水泳のコーチから1.5kmの遠泳大会への出場を勧誘された。その遠泳大会が開催される1980年7月、大会前日に宿泊先の同部屋で勝屋 弦さんと出会ったのである。勝尾さんは暗い部屋の片隅で一人、ビールを飲んでいた。

「来年の2月にハワイでトライアスロンという、水泳と自転車とマラソンを連続して行うスポーツ大会がある」

呟くように語る勝尾さんの話を聞きながら、いつの間にか私の心はトライアスロンに挑戦することを決めていた。

「今度は蝶に代わってトライアスロンだ」

トライアスロンという蝶を捕まえてやろう! という思いだった。3つの種目をこなすトライアスロンというスポーツに大きな魅力を感じたのも事実だが、それよりも何も、日本人がまだ誰もやっていないことに強い興味と関心を覚えた。

「やれるところまでやってみよう」

私の身体の心棒に熱いものが流れた。勝尾さんと会ってから1週間後にロードレーサーを購入し、以来、夜の11時頃まで運動を行うなど、徹底的なトレーニング三昧の生活を送った。それで疲労が嵩じて電柱にクルマをぶつけたり、記憶を失って鍵を紛失するなど、いくつかのトラブル、アクシデントも発生した。でも、その年の終りの頃、

「これでハワイに行ける」

との感触を得た。

そう! ハワイ・アイアンマンは私にとって蝶を追いかける旅と同じように、探検であり冒険の対象だったのだ。しかし、その冒険はたった1回で終わってしまった。大会では勝尾さんに次いで日本人2位でゴールしたものの、自分としてはバイクもマラソンも不本意な結果に終わったので、翌年も出場するつもりでトレーニングを続けた。ところが練習途上で、ハッと思い当ったのだ。

「前回よりタイムを縮めるだけでは面白くない。自分はスポーツ競技者ではない。自分が得意なことは、新しいことにチャレンジすることである。今更、物真似・二番煎じでは意味がない」

そう思った私はピタッと練習を止めた。そしてそれ以降、今日までトライアスロンをやることはない。

【西澤 孝プロフィール】

1952年2月東京・浅草橋で生まれ育つ。中高校生時代は北海道大雪山系から南北アルプス、沖縄・西表島に至る日本全国を蝶の採集に回る。1971年アフガニスタン・ヒンズークシュ山脈の高地を探検。1973年~1977年にかけ西イリアン、インドネシア・モルッカス諸島など未踏地へ探検。その間、新種・新亜種を含め幾多の貴重昆虫を発見するとともに、赤痢、コレラ、マラリアなどの熱帯病を体験する。1977年中央大学法学部卒業。同年第6回西イリアン中央高地を探検した際、強度マラリアを発病して帰国、闘病生活に入る。1981年第4回ハワイ・トライアスロン大会に出場し、日本人2位で完走を果たす。そのかたわら大手流通グループの衣食住ブランドの商品開発に携わり、世界各地の繊維産地を巡る。1990年自然の生態系・生物をテーマにした商品の企画・開発・販売会社「カロラータ㈱」を設立し代表取締役に就任。